京都の春の伝統行事として、壬生寺で昔から壬生狂言(みぶきょうげん、正しくは壬生大念仏狂言)が開演されます。黒澤やスピルバーグの映画も面白いが、壬生の狂言もそれに劣りません。

能や歌舞伎と同様、昔の物語に題材を取り、よく出来たものが残って現在約30番が上演されております。幼少の砌、私は壬生寺の近くに住んでおりましたので、春になるとおばあちゃんに連れて行ってもらったもので、その帰りには門前に露店が並んでおり、狂言の鬼の面や武将の面―セルロイドではありません。和紙を成型して糊で固め、刷毛塗り、筆で目鼻を描いたもので今なら立派な伝統工芸品です―を買ってもらい、私にとり懐かしいノスタルジアであります。長じてもその面白さにはまって幾度も通っております。私の気に入りは鬼や化け物が登場するスペクタクルな出し物(演目)です。その筋書きを2,3紹介します。

「羅生門」

源頼光は家来の平井保昌、坂田金時、渡辺綱(わたなべのつな)らと酒宴し、羅生門の鬼の話になる。保昌は本当に居ると主張し、綱はそんなものは居ないと言い争う。頼光は綱に金札を渡し、それではこれを羅生門に立てて来いと命ずる。羅生門では噂通り鬼が通行人(くわれ)を喰い殺し天井に隠れていた。鎧兜に身をかためた綱は馬に乗って出かける。近くまで行くと馬がふるえあがって進まなくなったので、歩いて門へ行き金札を立てて戻ろうとすると、鬼が頭上から兜をつかむ。格闘の末、綱は鬼の片腕を切り落とし持ち帰る。

鬼の姿が何ともグロテスクで素晴らしい。舞台の上部に網を張り、鬼はその網の上に乗っかって綱の兜をむずとつかみかかる。見事な演出です。

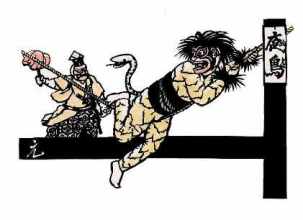

「鵺(ぬえ)」

近衛天皇は鵺という化け物に悩まされた。これは顔が猿で胴は虎、尾は蛇という格好をしている。僧侶に鵺退散の祈祷をさせるが鵺の毒気にあたり金縛りにされる。源頼政が鵺退治を命ぜられ、御所の上空から出現した鵺を弓矢で見事に射るが鵺は逃げ去る。

血の跡をつけて遂に傷ついた鵺を見付け首を取る。以下は後日談ですが、鵺の体は芦の船に乗せて淀川に流され、やがて海に出て芦屋の浜に漂着する。芦屋の地名の起源です。

鵺の姿は恐ろしいと言おうか愛らしいと言おうか、それが舞台の下手(向かって左)から中央の本舞台に渡した一本の太綱を伝って登場します。まるでサーカスを見ているようでわくわくします。

「道成寺」

最も重い出し物で狂言の最終日に一回だけ上演されます。紀州、道成寺の僧達が新しく出来た大釣鐘を重そうにかついで登場、やっとのことで鐘楼に釣るし一休み。住職が登場、この鐘の番と、決して女には見せないようにと言いつけて外出する。そこに白拍子(遊女)が登場、新しい鐘を供養したいと言う。

一度は断わるが、お礼に舞いを舞って見せるとせがまれ、それではと中へ入れてやる。美しい白拍子の舞に僧達も一緒に踊りだすが毒気にあてられ眠りこけてしまう。昔、美男の僧安珍が紀州の庄屋宅に一泊させてもらったが、その家の娘、清姫に執心され、道成寺に逃げ込んで釣鐘の中に隠してもらった。追って来た清姫は女の一念から蛇体となってこの鐘に巻きつき、鐘を焼きとかし中の安珍を焼き殺したという。女はこの清姫の霊であった。

白拍子の優雅な舞が次第に情念にかられて激しい舞に変わっていく経過がうっとりする程である。やがて女は鐘の下から鐘の中に飛び上がり、同時に鐘は床に落下する。住職が戻ってきて驚き祈念すると、鐘が徐々に上がって中から蛇体が現れ住職に毒気を掛けようとするが、遂には祈りの力に弱まり消え失せる。 蛇体の美しい衣装、恐ろしい鬼面、ドラマチックな演出に酔い痴れてしまいます。

その他、修羅物(活劇)を中心とした私のお勧めの外題(げだい=タイトル)では、次のようなものがあります。中にはご存知の物語もあろうと思い、この春は見に行こうかと計画されてはいかがでしょう。

「安達が原」「大江山」「玉藻の前」「土蜘蛛」「舟弁慶」「橋弁慶」「本能寺」「紅葉狩」「夜討曾我」「熊坂」「堀川御所」「蟹殿(猿蟹合戦)」「餓鬼相撲」

観劇の楽しみ方について一言。上の15番ほどの外題以外のものは主に喜劇です。無言劇ですから会話はありません。主人公の発想や、その振りは面白おかしく演出されているのですが、テレビのコミックを見慣れている我々には最初はもの珍しくても、スローテンポですので段々退屈してきて、やはり古拙、冗長という観は否めません。出し物はほぼ1時間くらいで、活劇と喜劇が交互にプログラムされており、毎日5、6番が上演されます。私の場合は、先に壬生狂言のホームページを見て喜劇が終わるくらいの時間に合わせて客席に入り、次の活劇、喜劇、活劇と3番を見て帰ります。それ以上見るのはやはり疲れます。特に子供連れだと、無言劇で筋がわかりにくいので退屈されます。大人でも先に話の筋を読んでおかないと(小冊子を売っています)面白さが充分には理解できません。

また狂言の舞台は二階建て建物の二階にあり、上記の鵺は左の小口から本舞台まで、中空に一本の綱が渡してあり、これを伝わって登場するのでスリル満点です。客席は舞台に面した別棟の二階にあり、舞台をやや見下ろす階段席になっており、壬生狂言だけの劇場(と言うより芝居小屋)構造になっています。私の子供の頃は、この二階舞台と二階客席との二つの建物にはさまれた芝の生えた中庭に地元の子供達は入ってきて、舞台を見上げて、ただ見(顔を仰いで只見)をしていました。芝居の語源です。

能、歌舞伎との大きな違いは、壬生狂言は無言劇(パントマイム)ということです。

笛、太鼓、大きな銅鑼がガンデンデンと囃し、独特の雰囲気をかもし出し、そのリズムに合わせて役者は演技をします。

舞台での演技だけでなく、春暖の心地よさ、周りの何もかもが昔を偲ぶ景色や音に包まれて平安時代にタイムスリップしたかと錯覚します。まさにバーチャルリアリティーの中に入り込むことができます。因みに狂言の歴史は円覚上人(1223~1311年)の物語に託した説法に遡るようです。

「壬生の鐘おたまじゃくしをすくう児に」翠石

壬生寺は車なら四条堀川を西行して大宮通りを通過、JR嵯峨野線高架のすぐ手前の千本通りを下った(南行一方通行)所にあります。JR嵯峨野線、丹波口駅から北へ1キロ、歩いて十数分です。狂言は毎年4月21日~29日の9日間、最近は秋も9月下旬~10月上旬の3日間の開演で、この期間は広い境内が駐車場になっていますので気楽に行くことができます。ただ狭い周辺の道は一方通行になっていますのであらかじめ地図で進入経路を確かめてください。寺の北隣には新撰組の屯所跡があります。東門前の道(坊城通り、北行一方通行)を北へ行けば屯所跡、その隣が京都鶴屋という和菓子屋で、ここは戦後、大阪の老舗、鶴屋八幡から暖簾分けしたそうで、上品でなかなか良い菓子を売っています。隣の屯所跡で一服したらお茶とお菓子を出してくれます。

京の三大念仏狂言と言い、壬生のほかに嵯峨釈迦堂狂言、千本閻魔堂狂言がやはり毎春開演されます。

前者は桜満開の嵐山で4月初旬の土、日に開演されています。また釈迦堂内の国宝、三国伝来の釈迦像は宋時代(985年)に中国から伝来した木造仏で、胎内に絹布で作った正確な五臓六腑が収められていることで知られています。境内の茶店で出してくれる、あぶり餅は素朴でなつかしい味です。

後者は5月の1~4日に開演、こちらはせりふがあるので筋がわかり易くお勧めです。また本尊の閻魔像は大きなもので見ものです。15世紀末のもので元の像は応仁の乱で焼失したそうです。寺内の茶室で抹茶とお菓子を出してくれますが、このお茶が美味しくて尋ねてみたら、西山、原谷の湧き水を汲んできているということでした。場所は千本通り(平安時代は朱雀大路)の北の方、鞍馬口通りあたりですが、この辺は昔は蓮台野といって平安京三大葬送地のひとつ(他は化野:あだしの、鳥辺野)で、現在も周辺から多くの石仏が出土するそうです。平安遷都から数百年(江戸期まで1千年)くらいの間、当地にはおそらく百万を越える(数百万の)遺体が埋葬されたと推定されますから、このあたりから北の宅地には至るところに石仏だけでなく、遺骨が埋まっていると思われます。卒塔婆が無数に立っていたので千本と名が付いたのだそうです。閻魔堂は蓮台野の入り口に当たる所にあった訳です。

大念仏狂言は単なる演劇(娯楽)でなく、ご先祖様の鎮魂の行事でもあります。

(色染・昭35 松岡謙一郎)