奈良のこと(古都)

(2) 平城京(平城宮跡)

30年前私が奈良へ引っ越して来た頃、平城宮跡はただ広々とした草原だった。

*平城京*

壬申の乱を制した天武天皇は、古代国家の中央集権化の基礎を築いた。日本最初の本格

的都市「藤原京」の建設、大宝律令制定に向けての取り組みなど、奈良時代へ大きな影響

を与えた。

藤原京は天武天皇の死後、皇后の持統天皇により建設されたが、僅か16年間で奈良の

平城京に遷都してしまう。この理由についてはいろいろな研究がなされており、排水の問

題なども挙げられるが、最も大きなものは702年の遣唐使がもたらした唐の都・長安の

情報であった。

長安の大明宮は建設中の藤原京とは全く異なっており、東洋第2の大国・日本の首都に

ふさわしい都を、早急に建設する必要があった。平城京の大きさは唐の長安の丁度半分に

なっており、大極殿のモデルは大明宮の「含元殿」であった。

708年2月15日に元明天皇の詔が発せられ、平城遷都が決まる。

まさに今、平城の地 四禽図に叶い 三山鎮をなす

亀ぜい並び従う 宜しく都邑を建つべし

私はこの詔が好きで、お客様を見晴らしの良い高台(門の跡)などに案内し、全員で唱

和して、1300年前に想いをはせて貰っていた。

そして、710年(和銅3年)3月10日遷都。794年平安京に遷都するまでの間奈

良が日本の首都であり、天平文化が花開くのである。

(784年長岡京に遷都するが、奈良時代は平安京に遷都する794年迄となっている)

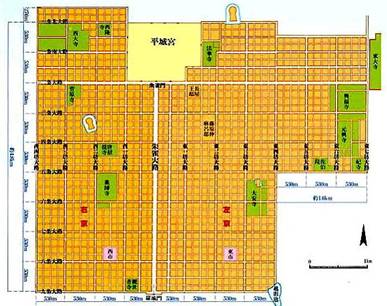

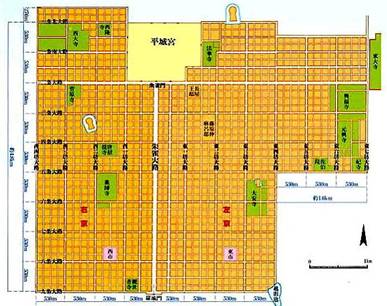

平城京は南北 4.8km、東西 4.3km(外京は除く)で中央北端に平城宮があっ

た。北に高く、東に高い地形で、興福寺や東大寺は都の東北の高台に聳えていた。

あおによし ならのみやこはさくはなの

におうがごとく いまさかりなり

この歌は小野老朝臣が、太

この歌は小野老朝臣が、太

宰府に着任しその祝宴で、美

しい都を偲んで詠ったもので

ある。

奈良の都は、柱は赤、窓は

緑、壁は真っ白に統一された

建物が整然と並ぶ美しい街で

あった。当時の都の人口は1

0万人(日本の人口600万人)

と推定されている。

政の中心は貴族で、約15

0人の貴族達が豊かな生活を

送っていたが、民衆は掘っ立

て小屋むしろを敷いて寝起き

し、ご飯と汁、塩だけの食事

で格差の大きな社会であった。

平城京歴代天皇8代、7人の内、主役は聖武天皇である。天武→(草壁皇子)→文武

→聖武と続くが、皇子に恵まれず皇女・称徳天皇(孝謙天皇重祚)を最後に、天智系の光仁

天皇→桓武天皇と続き平安京へと遷都する。

聖武天皇の御代では、地震、台風、疫病、など悪いことが重なった。天皇は仏の力によ

る天下泰平を願い、大仏建立を決心する。

*平城宮跡*

平城宮は南北1km、東西

1.3kmの大きさ(甲子園球場30個分)で、天皇の住

居(内裏)と首都機能を集めた重要施設であった。大極殿(国会議事堂)、朝堂院(官庁

街)、東院庭園(迎賓館)、朱雀門(平城宮の正門)等である、朱雀門から都の南端・羅

城門までは、幅74mの朱雀大路が約4km続いていた。

平安京に遷都する時、都の建物は瓦、柱、礎石などリサイクルのため全て京都に運ばれ、

100年もしない内に都も宮跡も田畑に変わってしまう。東大寺や興福寺などの社寺は京

都に移ることを拒まれたため奈良に残った。元興寺は室町時代の土一揆で殆どの建物を焼

失し、再興されないまま民家が建ち商業の街となって行く。そして明治末期になる迄、1

100年の間「奈良に都があった事すら」忘れ去られていた。

平安京に運ばれた建物は、その後戦乱などで焼失し何も残っていないが、唯一平城宮・

朝集殿の建物は、鑑真に朝廷から与えられ、唐招提寺の講堂として生き残っている。

明治末期(1899年)に、奈良県庁の技師:関野貞が大極殿跡(大黒の芝と呼ばれて

いた)を発見、棚田嘉十郎や溝辺文四郎などの保存運動などをへて、1922年に史跡に、

1952年に特別史跡になる(平城宮跡の3分の1ほど)が、大事件が起こる。

1962年近鉄が、西側の史跡未指定地を買収し車庫建設を計画する。これを契機に全国

的な保存運動が始まり、翌1963年に国が全域の史跡指定と国費による買収を決定する。

1998年には朱雀門と東院庭園が復元され、更に2008年には国営公園となり、20

10年には大極殿が復元される。

遺跡の中を近鉄電車が走っているが、平城宮跡全域確定前の1914年に大阪電気軌道

・奈良線(現在の近鉄・奈良線)が開通しており、今では如何ともしがたい。

平城宮跡の地下約85cm付近に1300年前の遺構が眠っている。この辺りは地下水

位が高く遺構は水に浸かった状態になっており、木簡などは腐らずに発掘されており、奈

良時代の貴重な情報を伝えている。(平城京:12万点、平城宮:5万点)

遷都1300年祭の為に作られた「復

元遣唐使船」と平城京歴史館(ジオラマ

で奈良の都や遣唐使船の航海を再現した)

も残っており、是非見て頂きたい。

遣唐使船は、幅10m、長さ30mの大

きさで、150人ほどを乗せていたそう

である。

4艘で船団を組み、630年〜894年

の間、12又は20回派遣されたが、こ

のうち全ての船が日本に戻ったのはたっ

たの1回のみであり、まさに、命がけの

航海であった。

東院庭園は日本庭園のルーツと考えられており、2010年に特別名勝に指定された。

それまでの中国や朝鮮の庭園とは異なり、洲浜敷の汀や曲線を用いた池の形などの特徴を

持っている。これが発展し平安時代の宇治・平等院の庭園となるのである。

大極殿は、間口44m、高さ24m(大

大極殿は、間口44m、高さ24m(大

仏殿は49m)の巨大建造物であるが、免

震構造の土台の上に基壇を作ってあり、阪

神淡路大震災級の地震にも充分耐えられる

そうである。遷都1300年祭のシンボル

として、約190億円を投じて復元された。

大極殿は、政の中心で今の国会議事堂に

相当するような所である。天皇が建物内部

の高御座に座し、高位の貴族は壇上に居並

び、その他の大勢の役人などは広場に整列

し、詔を聞いていた。

平城宮には12の門があったが、中でも朱雀門は正面玄関で格が高く常時は開かれてい

なかった。外国使節の訪問や遣唐使送迎の儀式等の時のみ開かれる特別の門で、6月、12月

の「つごもり祭」には、大勢の人が集まり「歌垣」で賑わった。

役人は夜明けと共に入場し、日暮れと共に門を出る、夜は広い宮城の中には天皇の家族

だけとなる。位の低い役人は京の外れから約4kmを徒歩で通勤するので、夜明けの1時

間前には家を出なければならない。(今も昔も首都圏の通勤は大変!)

奈良時代の天皇は全ての権力を一手に握っており、今で言うと総理大臣、日銀総裁、最

高裁判所長官、大手のメーカーや商社の社長を兼ねているようなものである。

天皇の権威を利用すべく、有力豪族、貴族間の権力を巡る暗闘は苛烈を極め、平安時代に

なり藤原氏が実権を握るまでは、天皇一家は親子、夫婦、兄弟で殺し合いを続けるが、

殺された人の祟りが恐ろしく、御霊神社(八柱神社)を創り神として祀っていた。場所に

より組み合わせなど多少の違いはあるが、一般には下記の八霊神である。

井上(イガミ)皇后と他戸(オサベ)皇子(光仁天皇の皇后と皇子)

早良親王(崇道天皇:光仁天皇第2子、桓武天皇の弟)

伊豫親王と藤原吉子(桓武天皇の皇子と皇后)

藤原広嗣(藤原不比等の孫:式家)(聖武天皇の時九州で反乱:藤原広嗣の乱)

文室宮田麻呂(文大夫)(843年謀反の罪で流罪:後に無実)

橘逸勢 (空海、最澄と同期の遣唐使、842年謀反の罪で流罪:途中で病没)

(嵯峨天皇・空海と共に三蹟に数えられている)

吉備真備(吉備大神)(遣唐使2回、二度目は鑑真を伴って帰国、学者から立身して

大臣になったのは、吉備真備と菅原道真だけ)

菅原道真(火雷神) (藤原時平との争いに敗れ太宰府に左遷される)

(天満宮の祭神として祀られている。太宰府、京都北野、など)

(色染・昭35 坂東久平)

この歌は小野老朝臣が、太

この歌は小野老朝臣が、太