|

*鉄道が開けるまでの京都⇔大阪の交通事情* 京都⇔大阪の行き来はどうなっていたかは、知ってるようであまりしられていません。幕末のころ『鞍馬天狗はなにわへ馬でひっととび……』等京都から直接行き来ができたように思えますが、これは在り得ない事でした。 |

||

| 何故、大坂の近くに橋が架かってなかったのかは、信長:秀吉とその後を次いだ家康の根本的な【思想】の違いを理解しないではおられません。 | ||

| 京:大坂:江戸 この3ヶ所には大きな物資の流入と軍勢が一度に渡れる橋は、架けてはならないという背景を家康は後継者達に恐らく厳命していたに違いありません。 大坂は天下の経済を握る【台所】、京は【天皇】を頂く危険な地域、この二ヵ所を同時に抑えられれば戦乱を避けられないと考えていたのでしょう。 事実〖伏見鳥羽の戦い〗でそれが証明されました。 |

|

|

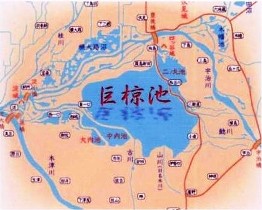

| 室町時代までの巨椋池の図 | ||

|

*東海道は五十三次でなかった* 大坂と伏見に壮大な城を築いた豊臣秀吉は、伏見と大坂を最短距離で結ぶため、文禄三年(1594)毛利一族に淀川左岸の築堤を命じた。これが文禄堤で、堤上の陸路が京街道である。 |

||

|

||

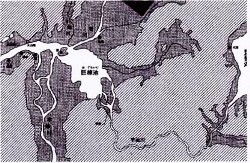

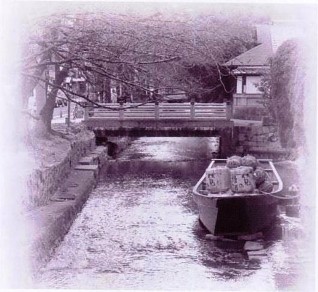

| 丸山応挙筆 伏見船着場 江戸末期(原美術館所蔵) | ||

|

『大坂夏の陣で豊臣家を滅亡させ、天下を掌中におさめた徳川家康は、秀忠を呼んだ。 |

||

家康時代の巨椋池の概略図 |

家康の命により、宿場には、諸大名の宿泊所となる本陣、大名の側近を収容する脇本陣と家臣や庶民のための旅籠が設けられ、公用荷物の運搬を担当する宿場役所として、問屋場がおかれた。 問屋場には、常に人足百人、馬百頭を用意することが定められ、前の宿場から運ばれてきた荷物を、ここで積み替え、次の宿場まで搬送した。 一般の荷物の運送は、馬借という運送業者がこれに当たった。』 (京街道より転載 歴史街道推進協議会 真木嘉裕) |

|

|

淀川の右岸は西国街道と呼ばれ、伏見から橋を渡って(伏見には桂川を渡る橋があった)神戸、姫路、岡山等西国に通じる街道として栄えていました。 |

||

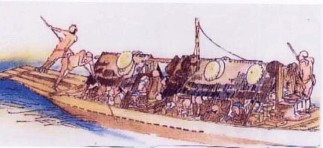

| *淀川の船便事情* 淀川には古くから船便が発達していました。天下を掌握した秀吉は伏見城を築き、伏見城下を淀川水運の拠点とし、淀の河村与三郎と木村孫次郎に朱印状を与え淀船の支配を認めます。 次いで家康は淀の河村与三右衛門と木村宗右衛門に朱印状を授けると同時に航行範囲を大坂、尼崎、木津、伏見まで拡げ運上銀200枚を上納させる代わりに、公用船以外は運賃を徴収する権利を与えました。 このように淀川の水運業は統一政権に協力する代わりに特権を得ていたのです。淀船は小回りが効く二十石船が主流でしたが、淀川の改修が進み三十石船が勢力を伸ばして来ます。 江戸中期には淀川を行き来する船は千数百隻もあったそうです。その内の三十石船は、大坂と伏見の間を上りは一日又は一晩,下りは半日又は半夜で行き来していました。 |

||

|

|

|

| 船の全長は十五間、幅二間,船頭は四人で乗客定員は二八名が普通でしたから、船内はたいそう窮屈な状態でトイレもありません。 上りは綱引き人足三人で引っ張られ引き綱は九か所に設けられていました。こんな状況で大坂との行き来をしていたのです。 枚方あたりに差し掛かった頃、物売りの小船がこぎ寄せてきて「めしくらわんかい。酒のまんかい」と言いながら酒や飯ごんぼ汁をぞんざいな言葉で売りにくるのがこの流域で〖くらわんか船〗とよばれていたようです。 淀を出た船は次に対岸の大山崎に着くのが一般的でした。 大山崎は淀川流域の港町として大いに栄えていたのです。西国街道へ行く人や物は伏見から乗船し此処で降りたからでした。 明治元年頃伏見と大坂との淀川筋で、一日1500人、800トンの貨物が輸送されていたと英国領事の本国への報告があります。 このような背景から、明治2年外国型貨客船の運航が許可され、鉄道が敷設された後も明治三十年代後半までかなりの活況を保持していました。 しかし明治43年京阪電鉄の開業で幕を閉じることになりました。川底が浅く沢山の乗客を乗せられなかったのが主な原因だと言われています。 |

||

|

*伏見と市内の交通事情 高瀬川の出現* |

||

| 高瀬川には前歴がありました。 秀頼が大仏造営の資材を運ぶために鴨川を舟が通れるように掘り下げる工事を角倉了以が行っていたのです。 この工事の延長線上に出来てきたのが高瀬川でした。 高瀬川が鴨川とはっきり分離した川になるのは寛文年間(1661~73)のようです。 この時期鴨川両岸の今出川から四条までの間に石垣の堤防が築かれこれが寛文新堤と呼ばれました。 堤防が出来たことで、鴨川と高瀬川の流れがはっきり区分されたのでしょう。 |

|

|

|

高瀬舟には十五石積と十石積の二種があり、前者が六間一尺(12m強)幅六尺八寸(2m)後者は五間五尺(10m強)幅六尺五寸と記録されています。 この舟では乗客のほか材木や薪・炭・酒・醤油等他国からの商品や原料が運ばれていました。 下りの便は様々な日用品の他、農作物の肥料になる糞尿が重要な運搬物だったのは注目に値します。 |

|

|

|

||

|

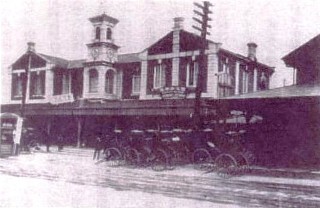

鉄道唱歌は明治33年5月に初版が発行されたちまち大流行したのですが、この当時でも七条ステーションだったのです。 東海道線の輸送力増強は日清戦争前後明治27年(1894)前後から緊急課題とされ、複線化や様々な改良の一環として両トンネルが掘られました。 |

初代京都駅 (石井行昌撮影写真・京都府立総合資料館寄託) |

|

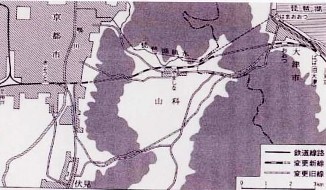

京都-大津間新旧路線図 |

||

|

新線開通までは勾配が急なため補助機関車をつけての運行を余儀なくされていたようです。両トンネル開通で高低差が44m低くなり京都大津間は20分余で通過できるようになりました。 *すれ違いメロドラマの原点* |

||