|

* 京都と奈良と大阪の位置関係 *

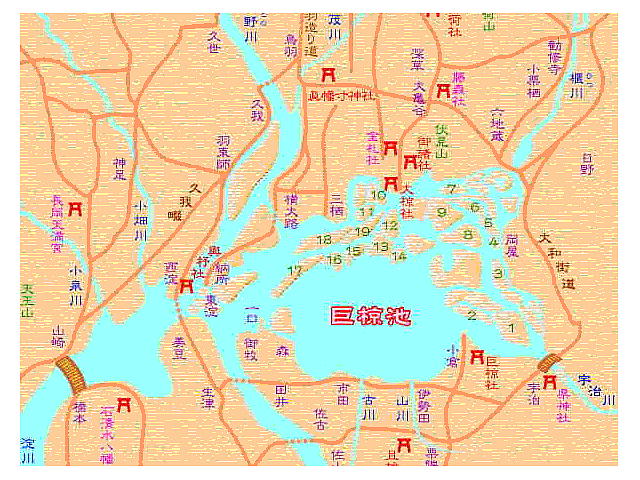

京都駅から近鉄に乗車し近鉄奈良線を走っていると、京都駅から少しの間京阪電車とJRと3

線が平行して走っているのに気付きます。何故こんな無駄な計画を明治時代に行ったのかと巨椋

池の存在を知らない現在の人々は疑問に感じる筈です。

近鉄の駅でいうと、伏見の次の【丹波橋】~【寺田】間に7駅ありますが、秀吉による本格的

な巨椋池の改修工事が始められるまでは、この辺りは全て湖沼地帯でした。伏見の対岸は現在の

向日市と長岡京市ですが、周囲が30㎞にも及ぶ大きな沼地だったのです。淀川の東側を通って奈

良と大阪に向おうとすると、必ず伏見を通過せねばならなかったのです。

|

|

* 上代の巨椋池の状況 *

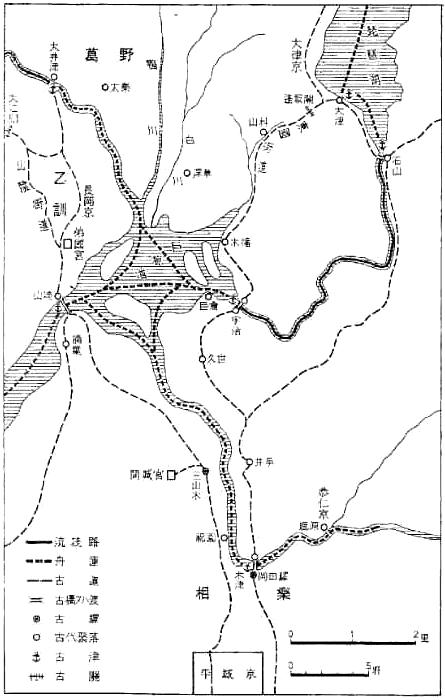

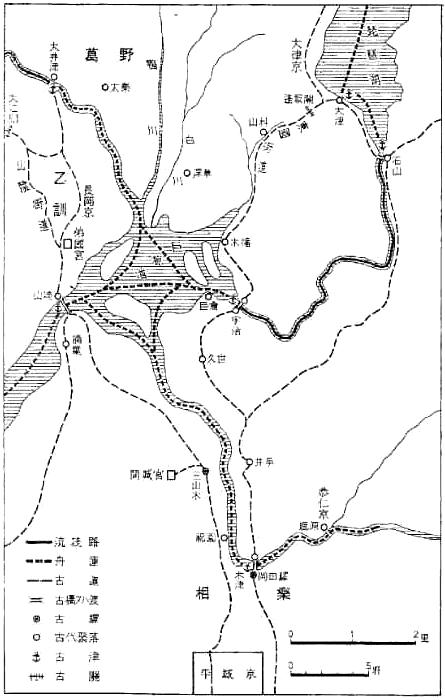

長岡京や平安京が開かれるまでの巨椋池近辺の想像図をみると、その状況が良く理解できます。

奈良の【都】を琵琶湖に移すか、長岡京にするか、あるいは京都にするかは巨椋池の存在を無視し

ては不可能でした。琵琶湖の下半分に匹敵する巨椋池の規模が判ります。

|

奈良の東大寺を初めとする多くの寺院や天皇

家の建物等多くの建材は、琵琶湖南部の山々か

ら伐り出され、宇治川⇒木津川⇒木津港⇒奈良

の建築現場へ運ばれました。

木津の地名は木材が集まる港の意味でした。

最も、巨椋池は琵琶湖のようにいつも満々と水

をためていた訳ではありません。

巨椋江とも云われていた様に、最大に水が溜ま

った時の水面が図のようだったというに過ぎま

せん。

普段は沢山の島が江の内にあり、向島や槇嶋等

はその通り巨椋池にある【島】だったのです。

桂川、鴨川、宇治川、木津川、四つの大きな河

川が【巨椋江】で集まり、大きな水溜りとなっ

ていました。川の流れはいつも緩く、よどんで

いました。

【淀】の地名はここから発生したとする説が有

力なのはこの事が裏づけとなっています。

桓武天皇により平城京から平安京への遷都が

行われましたが、その前に大津京と長岡京への

遷都が行われています。この三つの遷都先には

共通点があります。

大津京と長岡京は西から東になだらかな勾配、

平安京は北から南に同じくなだらかな勾配が

あります。

|

|

|

上代に於ける巨椋池想像図 |

大津京と長岡京の失敗の原因を論じる心算はありませんが、この二つはいずれも裾野が水面に近

く、都としてはその面積に難点があった事は明らかです。平安京はなだらかな勾配が巨椋池迄続き、

面積では先の二者と比較になりません。奈良時代後期には鋼鉄による農機具の改良が大幅に実施さ

れ、それによる生産増は当然人口増を招いたと思われます。藤原京時代の人口は10万人程と推測さ

れていますが、平安京の時点ではこれに数万人が増加していました。即ち、都の規模を大きくす

る必然に迫られていたようです。

|

|

* 鎌倉時代初期までは水洗便所だった *

突然トイレの話になり恐縮ですが、上代から鎌倉時代初期まで日本のトイレが水洗式だった事を

ご存知でしょうか。かわやという言葉を思い出してください。【厠】とも【川屋】とも書きますが、

川(小さなせせらぎ程度 遣り水ともいう)の上にトイレが建てられていたのです。その川の両端に

は当然熊笹が植えられており、笹の葉の上に載った便はご想像の通りに処理されます。

前節で述べた緩い勾配は都の設営には欠かせない【必要条件】でした。禁裏をはじめ高官達の住

まいは当然【上手】勾配の上にあります。奈良の藤原京が10年余で廃され、平城京に代わったの

は、藤原京が逆勾配だった事に今回初めて気付きました。実際にそこで暮らす人々にとっては大問

題であった筈です。

平安京(旧京都市内)は、この条件を満たすには持って来いの地形だったのです。事実今の京都

御苑には鴨川から、旧御所にはその為の【紙屋川】という川まで作られているのです。紙屋川は下

流になると【天神川】に名が変わりますが、これは北野天神さんから流れてきた川という意味です。

何故上流は【紙屋川】なのかはよく判りませんが、《紙屋が儲かる川》だとは考えられませんか。

ご想像にお任せします。

我国のトイレが【肥え壺式】に代わるのは、平安時代後期の平家全盛期以降です。人糞が肥料と

して目覚しい効果があるという事が判り、その上大きな壺を作る技術が普及してきてからなのです。

一般化するのは徳川時代にはいってからのようです。

|

|

* 巨椋池に最初の本格的工事を実施したのは秀吉である *

少しわき道にそれましたが、巨椋池に最初の本格的工事を実施したのは秀吉です。その目的は

《朝鮮使節を迎え入れるため》でした。秀吉はこの工事の前に既に大阪城を完成させています。

そして、朝鮮へ進出の足がかりを作るため、朝鮮に使節を送るよう使者を送っているのです。

その使節を伏見の【隠居所】と自称する伏見城で謁見しようとしていたようでした。

|

|

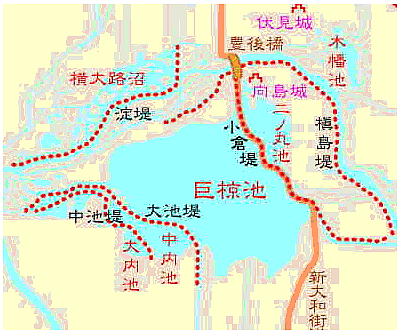

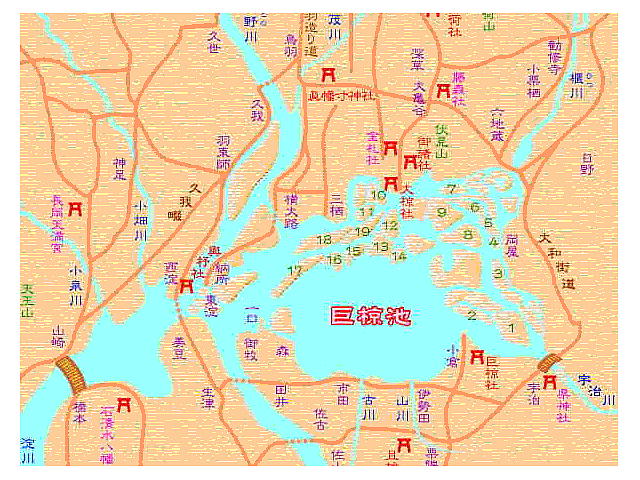

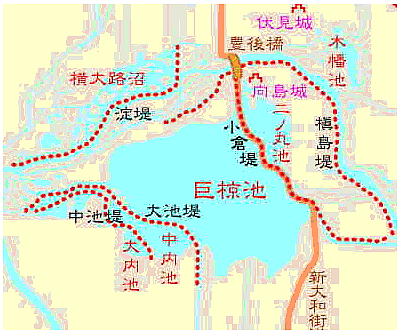

左図は改修直前の巨椋池ですが、池の島を利

用して宇治川の西側に小倉堤と槇嶋堤を作りま

した。

左図の1から17までは巨椋池にあった主な島です。

1は槇嶋で夷島、大八木島、雲雀島 と大きいも

のだけで17あったという事です。この島の名は

現在でも地名の?字?として残存しています。

宇治川はこれにより北に大きく流れを変え、後

の豊後橋付近で西に進み、伏見の城下を流れ、

淀堤を経由して淀川に流れ込む事になりました。

|

|

この工事の目的は、伏見に港を作り、伏見城下へ淀川から直接舟を入れるためと、増水した巨椋

池の水が伏見城下に流れ込むのを防ぐためです。

新たに出来た小倉堤は島伝いに堤防となり、新大和街道となりました。これにより奈良への距離

は大幅に短縮されたことになります。この二つの堤は現在でもかなりの大工事ですが、先の地震で

倒壊した【伏見城】の再建と一緒に実施しました。25万人という想像を絶する人員を投入したと

は云え、堤の建設を秀吉は僅か半年で完成させています。

この事に当時の土木技術の高さと速さには驚かざるを得ません。信長が建てた【安土城】といい、

秀吉の大阪城や家康の江戸城等、そのスピードには驚くべきものがあります。

|

|

以後小倉堤と槇嶋堤で囲まれた地域の埋め立て

が始まり、この地域の事を【向島】と呼ぶように

なりました。

またこの二つの堤を含め、秀吉が築いた堤の事

を【太閤堤】と総称するのもよく知られていると

ころです。

秀吉は淀川を利用した水利権を地元の業者2名

に認可し、大阪と伏見を結ぶ水路が確立しました。

次いで家康も引き続きこれらを追認し,巨椋池

を含め遠く木津港まで認可を拡大させます。

|

|

|

家康は淀から浪花までの淀川右岸の堤防追加工事を行い、これにより、三十石舟が往来出来る水路

として大発展するに至りました。江戸時代の巨椋池は中に沢山あった島の周りに堤防を築き、内部

を耕作地や住居地にしました。

島からの交通手段は当然舟でした。この状況は明治40年代から始まる【巨椋池干拓工事】まで

続きます。江戸時代に入っても巨椋池は再三洪水を起こしていました。洪水に伴う様々な抗争が記

録に残されています。巨椋池はこの時代になってもさほど小さくなっていません。淀近くの沼地は

解消されておらずよどんだ川がゆるゆると浪花に向って流れているだけでした。

|

|

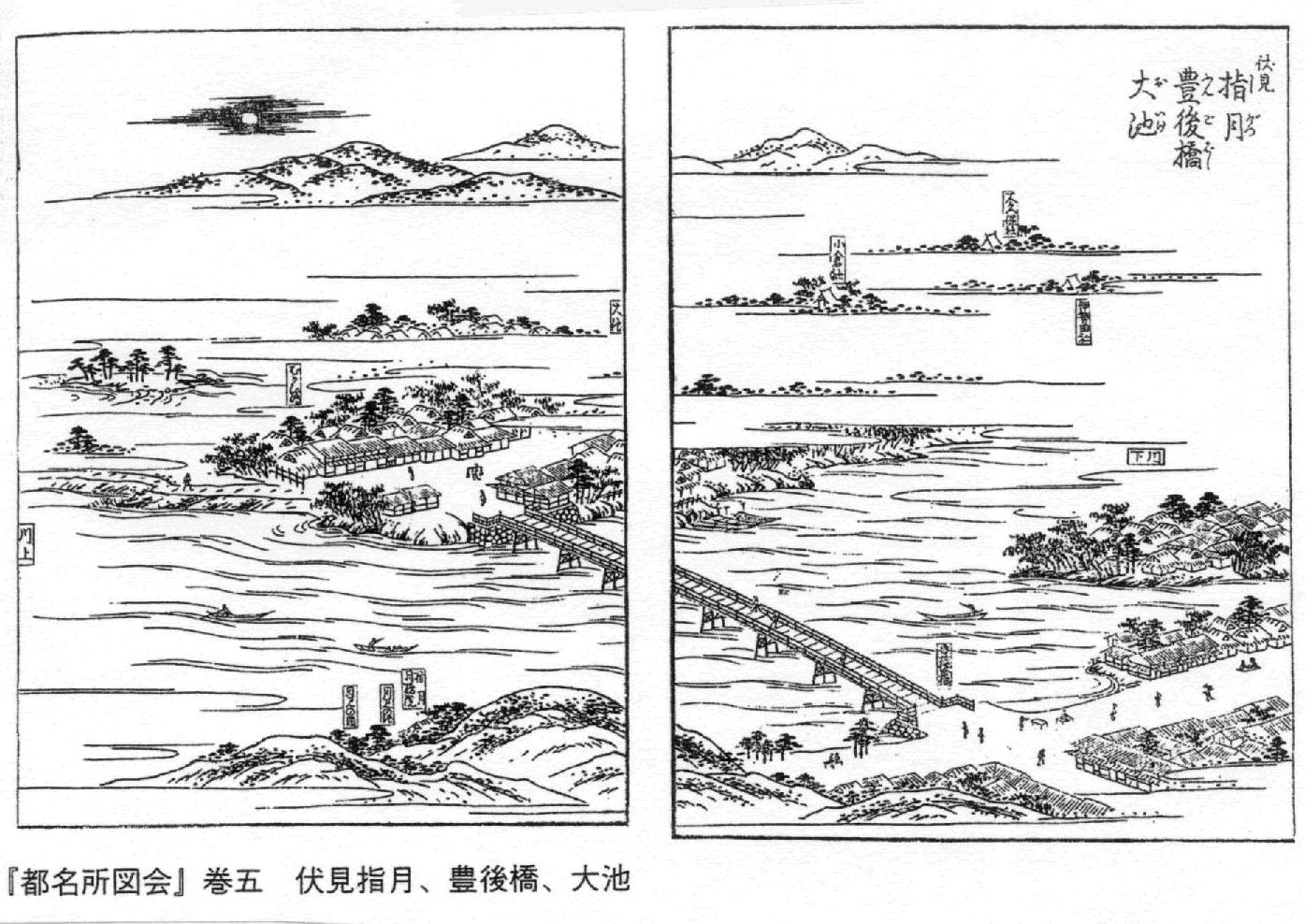

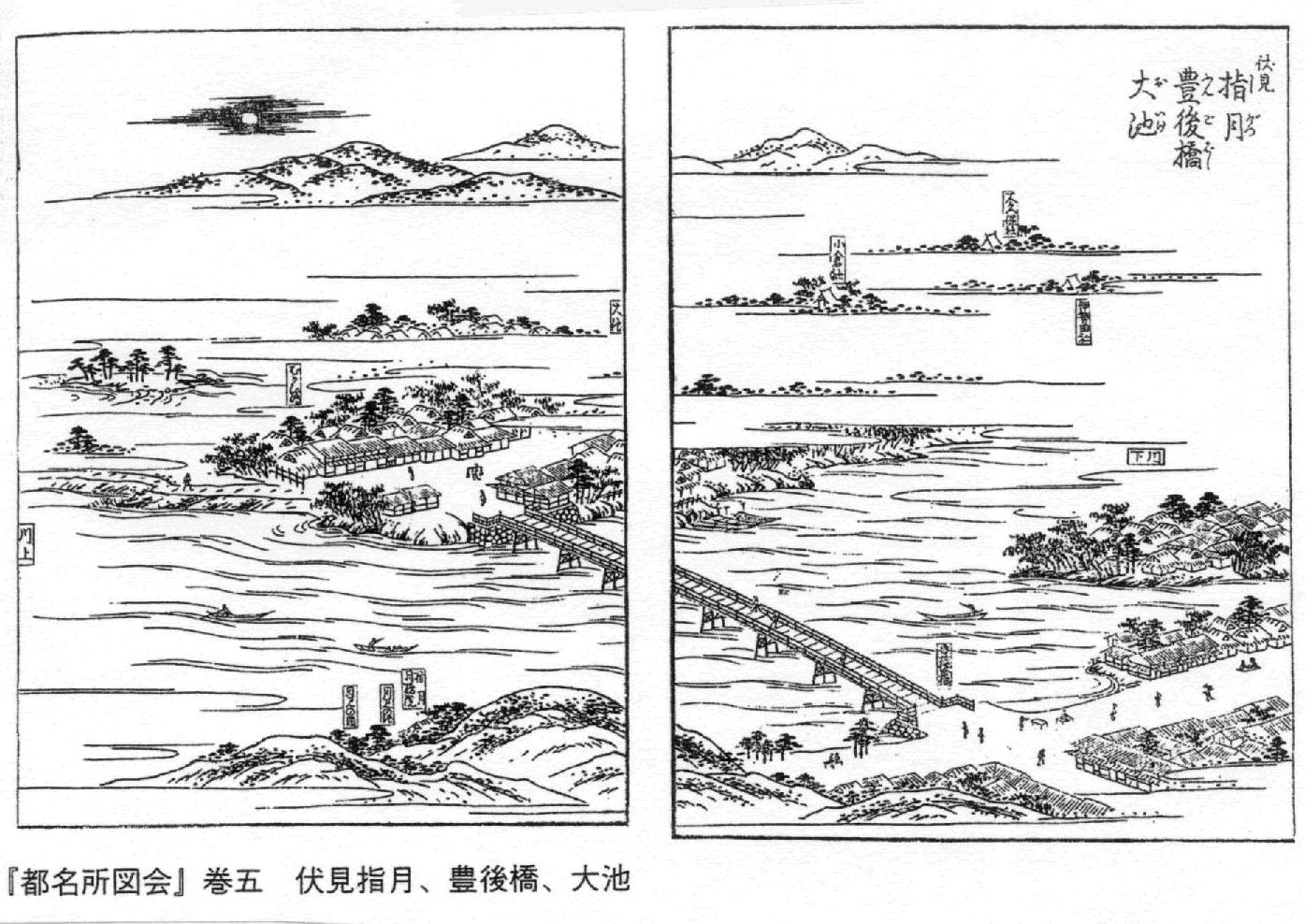

左図は江戸時代の豊後橋付近を描いた草子で

すが、この絵からも巨椋池の規模の大きさが充

分覗えます。京都の南部には海に面していない

にも拘わらず、漁業で生計を立てている東一口

(ひがしいもあらいとよむ)村がありました。

現在の久世郡久御山町東一口で戸数は約20

0戸、全て巨椋池に出て取れた物を伏見の港等

で販売していたようです。これだけの人口を支

えられるほど豊な魚貝類が生息していたのです。

|

|

これほど大きな巨椋池が僅か100年前に京都の南部にあったのです。近鉄小倉駅から京都に向う車

窓からは左手に延々と水面が数㎞に亘って続いていました。向島を過ぎても未だ少し残っていたよう

です。この風景は昭和16年に至るまで残っていたと近鉄社史にも記録されています。

|

|

* 巨椋池の改修工事は明治政府の最初の国策工事 *

明治18年6月に台風が近畿地方を襲い、巨椋池周辺は大洪水に見舞われます。1ヶ月経過しても

水は全く引かず、この年の水田は全滅という事態が起こりました。この洪水を契機として、大阪府、

京都府、滋賀県の間に洪水の再発防止を求めた淀川改修運動がおこりました。

このとき明治政府はすばやく対応します。7月に護岸工事で先進国のオランダに依頼し9月にはオ

ランダから数名の技術者が来日し、翌年3月には具体策のあらましを明治政府に提出しています。

そして明治21年から第1号の国策工事として、正式に着工しています。

工事の概要は【琵琶湖瀬田川に堰を新設】【淀川本流の拡幅】【宇治川流路の付け替え】等の大工

事で、明治31年には【瀬田の洗堰】が出来上がりました。

これに伴い宇治川の流路付け替え工事がはじまり、宇治川はこれにより巨椋池に入ることなく直接

淀川に流入することになります。この工事は10年余掛かり、明治40年頃に完成したようです。

この大事業により、淀付近、巨椋池湖岸、桂川右岸の水害は大きく軽減され、周辺では安定的な農業

経営が可能になりました。

古老の話では毎年の如く田畑が冠水し、3年に一度の収穫があれば良い方だったとの事です。

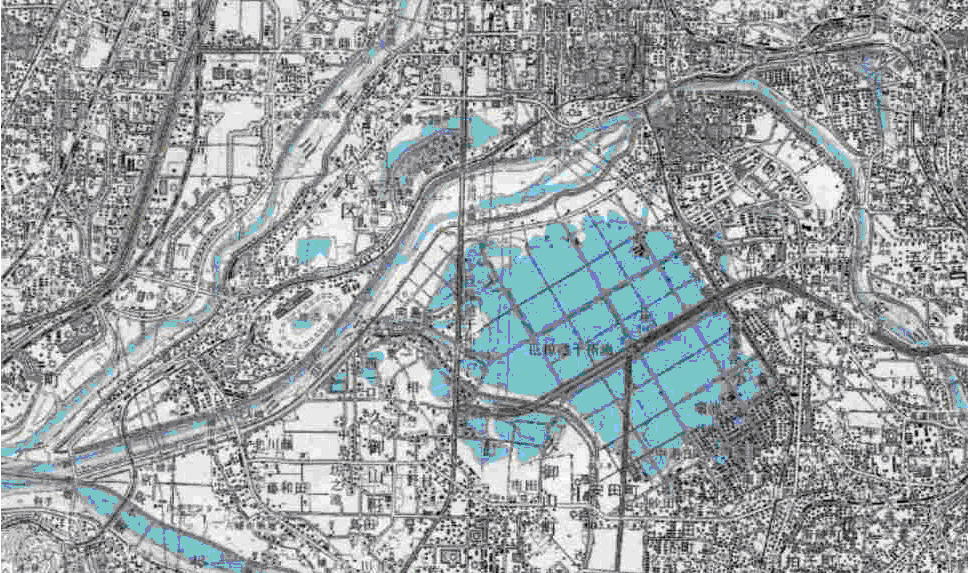

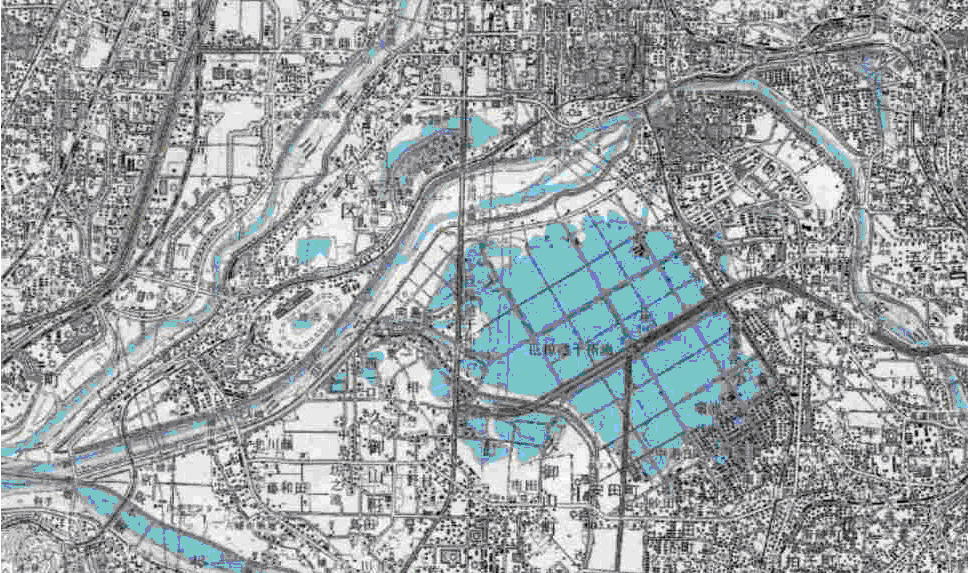

下図は本格的な干拓以前明治40年代前半の頃の巨椋池周辺の水面図ですが、宇治川と木津川が淀

川に直接流れ込んでいるのが判ります。巨椋池の周囲はこの時点でも約20Km弱ありました。

|

|

明治末期から大正と干拓は細々と続けられてい

ましたが、昭和8年から本格的に干拓事業が進め

られ、昭和16年干拓事業は取り敢えず完成しま

した。

時は第2次大戦前、色々な観点から急いだので

しょう。この干拓地の完成と既耕地の土地改良

により米4500t(3万石)の増収をもたらしたと

記録されています。天皇賞で著名な淀の競馬?京

都競馬場?は大正の末ごろ競馬クラブとしてよう

やくスタートしています。

まだ本格的な競馬場には認定されていなかったの

でした。

|

|

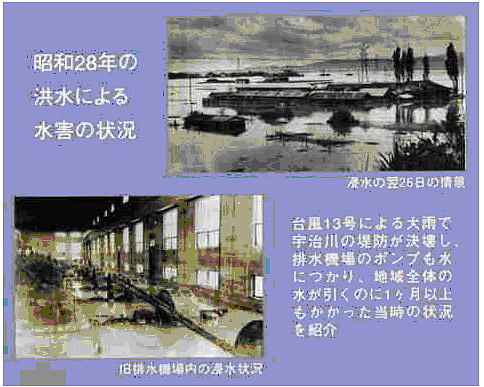

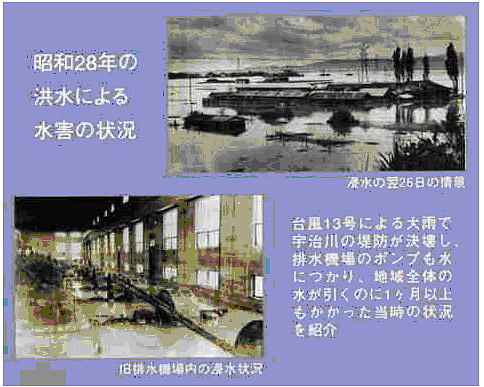

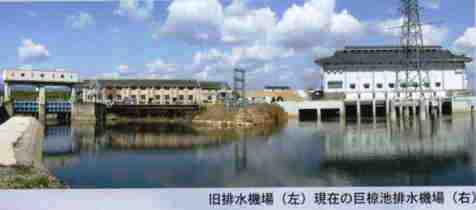

埋め立てが完成した後にも、巨椋池の痕跡はまだまだ続きます。昭和28年の台風13号による風

水害で宇治川の堤防が決壊しました。また近くでは昭和61年にも水害が発生しています。このよう

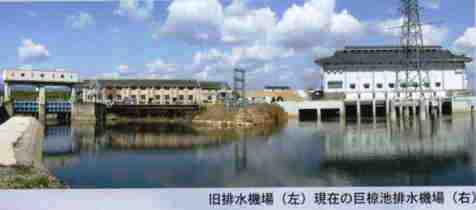

に干拓地は現在でも低地のため何かあるとすぐ浸水地帯になるのです。このため大掛かりな排水機場

が設置され、今日でも異常降雨のような事態が発生すると、毎日数百トンの排水作業が行われる仕組

みになっています。

また極最近までこれら干拓地には居住用建築物の許可が殆ど認可されていなかったのも、何時浸水

するかが不明だからでした。巨椋池の排水機場はその為の設備なのです。

|

|

|

(色染・昭35 松尾秀明)

|