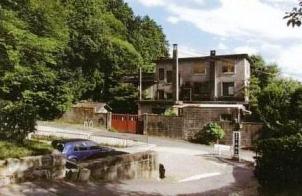

山科疎水の周辺は春には桜、秋には紅葉を賞でられる観光名所として人々の訪れが盛んなところですが、天智陵辺りの地域は比較的人の往来が少なく、閑静な感じを与えます。西の方に歩いて行くと、南側の斜面の林のなかにコンクリート造りの3階建ての住居が見えます。 表札は栗原となっていますが、京都高等工芸学校の第2代校長鶴巻鶴一博士の旧宅で周囲の住宅と異なった風情の建物です。

設計者は同学図案科の本野精吾教授で昭和4年に博士の依頼を受けて設計したもので、コンクリートブロックを用いて合理性を強調した近代モダニズム建築の代表作として建築界では有名であると聞いています。 室内には鶴巻氏の作になるロウケツ染の襖絵や本野氏の意匠による家具なども保存され、3年ほど前には近代化遺産として一般公開されたことがあります。

京都工芸繊維大学構内の旧本館は卒業生にとっては懐かしい建物ですが、これも設計者は上に述べた本野精吾氏です。玄関に入ると、右側に初代校長の中沢岩太氏、左側には2代目校長の鶴巻鶴一氏の胸像が置かれているのが目を惹きます。開校の主役である中沢校長については資料館に展示されている浅井忠氏が描いた肖像画で馴染みがありますが、鶴巻校長については色染科初期の指導者でロウケツ染の技法を再興し確立されたということ以外事績に関しての知見は乏しいですが、中沢岩太、鶴巻鶴一、浅井忠、武田伍一など諸氏の協力と努力によって、本校発展の基礎が築かれたものと思われます。

「染色便覧」は繊維加工の関係者が愛用した書物ですが、鶴巻鶴一氏の編集で明治40年に発行され、国会図書館の蔵書として保管されています。

その内容は以下の通りです。

染色便覧 工学士 鶴巻鶴一編

A HANDBOOK OF DYEING

385ページ 明治40年12月 博文館発行

内容 : 度量計-比重計―寒暖計―水および水蒸気―沸騰点・融点・氷点

薬品・媒染剤―繊維および繊維と薬品の関係―染料―染色―雑件

(色染・昭31 和田 弘)